「教員って、退職金っていくらもらえるんだろう?」

「定年まで勤めると2500万円くらい?」

「途中で退職するとどれくらい減るの?」

この記事を見てるということは、上のようなことを一度は考えたことありますよね?(笑)

退職金の金額はもらってみないと分からないということはなく、実は、計算式で簡単に出すことができます。

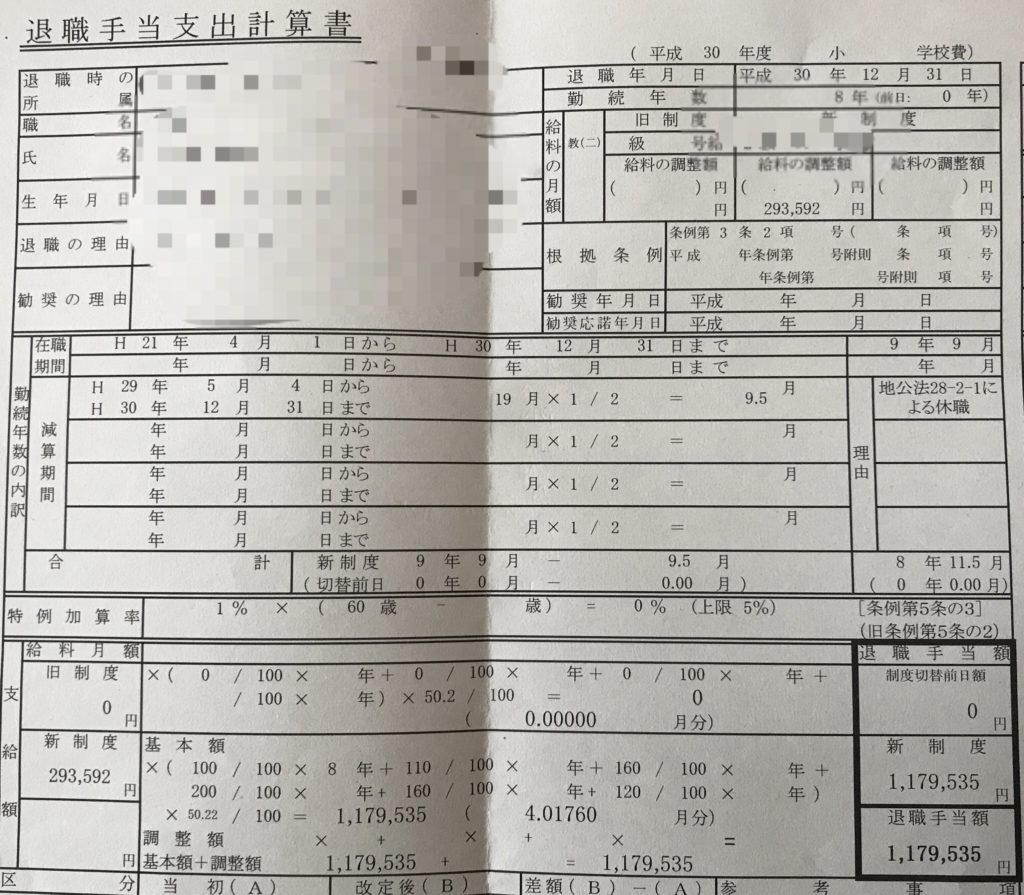

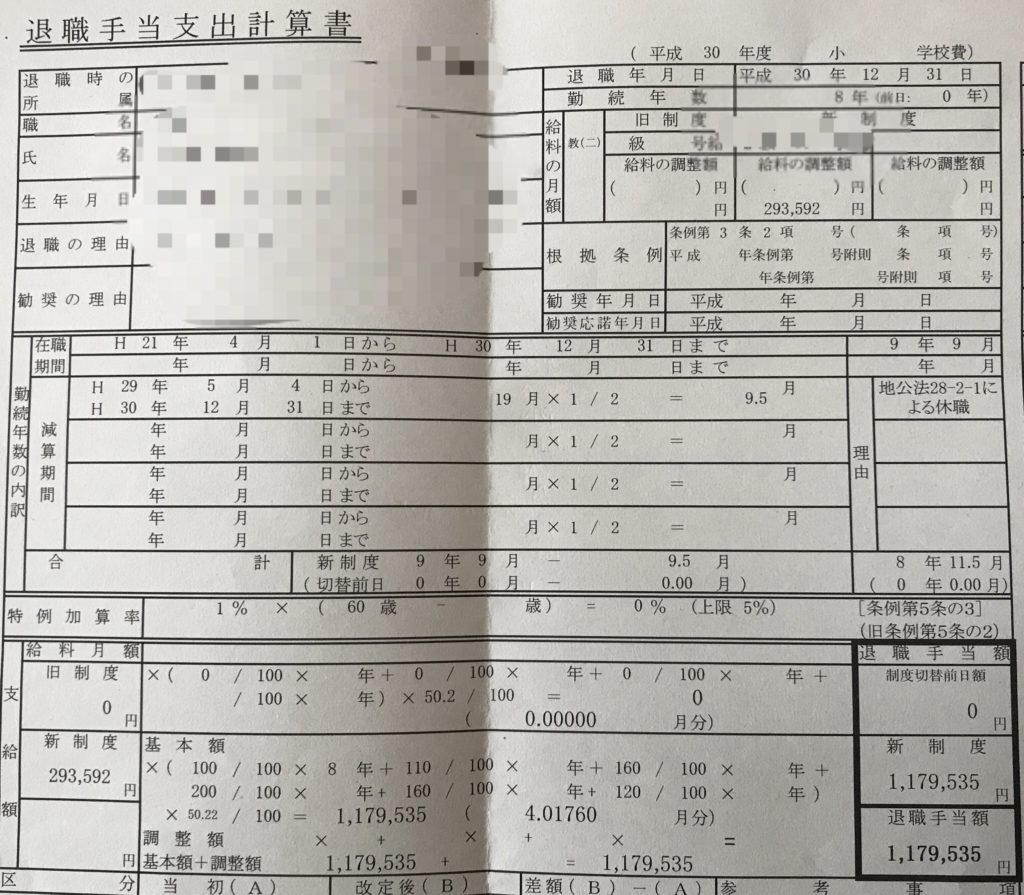

先日、私自身も教員を8年勤め2年休職したのち、2018年12月31日をもって退職し、退職金の申請をしました。

そして、退職金は1ヶ月以内に振り込まれるということで、2019年1月31日に確かに振り込まれました。

と思いましたね(笑)

この記事では、私の退職金の内容も公開します。

それではいきましょう。

もくじ

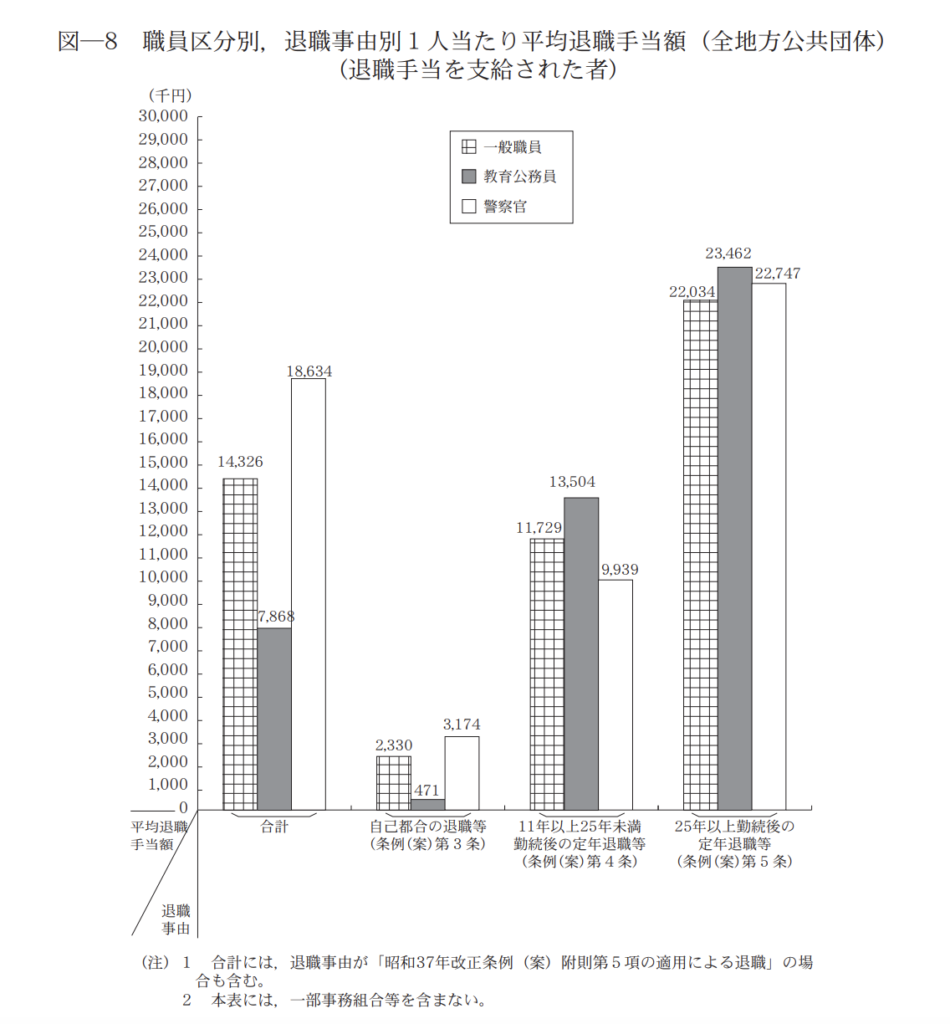

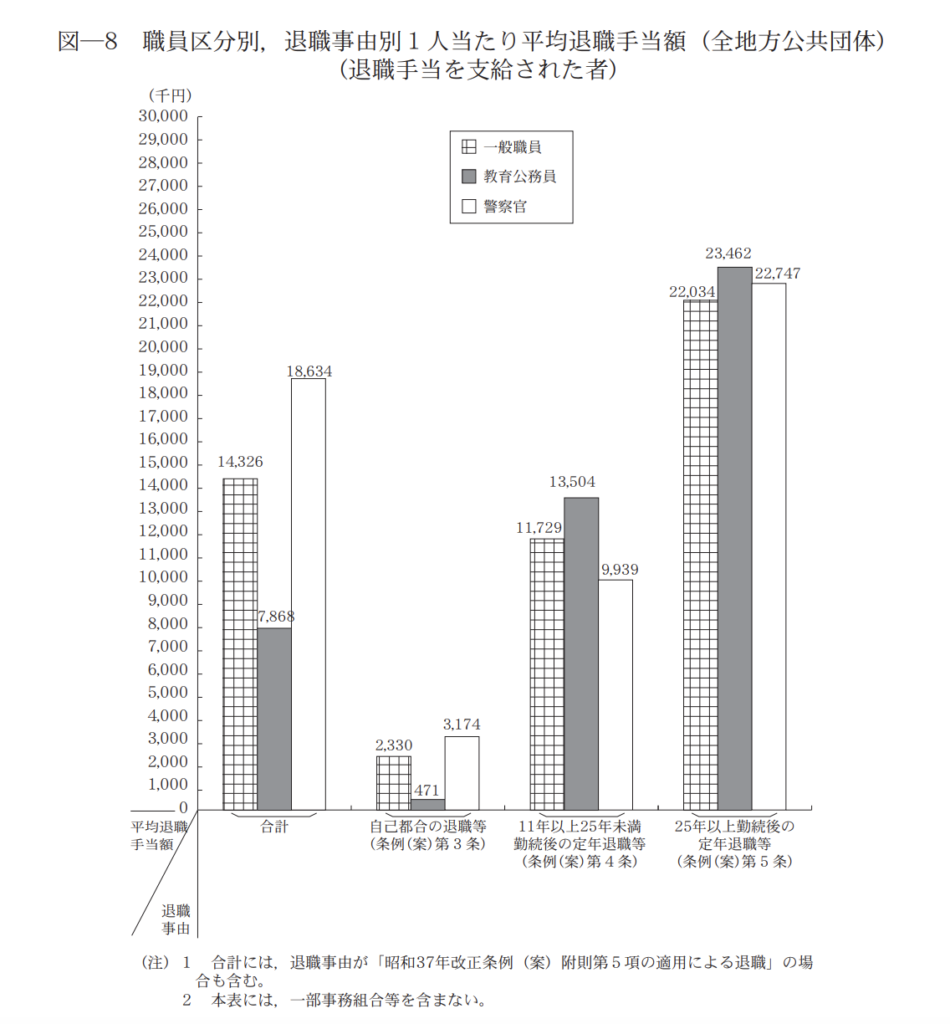

教員で定年まで勤めると退職金はおよそ2346万!

地方公務員給与実態調査(総務省)の第1 調査結果の概要によると、平成28年度、教員が25年以上勤続後、定年退職した場合の退職金の平均額は2346万円です。

けっこうもらえるんですね~。

退職後は働かないにしても、この退職金と厚生年金もあるので、特に贅沢しなければ、教員を定年まで勤めあげた方は、そこそこ安心して暮らせるのではないでしょうか。

そして、その他の地方公務員の一般職員、警察官と比べても、少し多くもらえていることが分かります。

しかし、自己都合で退職すると退職金が減額?

上のグラフで定年まで勤めることができれば、2000万を超える退職金があります。

しかし、グラフの自己都合で退職した場合を見てください…

恐ろしく減額されています。

教員が自己都合で退職した場合の退職金の平均額はなんと47万円!?

1ケタ間違っているのではないか?と言わんばかりの金額です。

一般公務員の約5分の1、警察官の7.5分の1。

もしかしたら退職者の年齢層で教員が若い人が多いのかもしれませんが、別の資料第2 統計表I 一般職関係 第4表~第9表の4 153p(総務省)から読み取ると、教員が自己都合で退職した場合の退職金の平均額は以下のようになります。

|

年齢 |

人数 | 平均支給額 |

|

20~24歳 |

9,183人 |

13万6,000円 |

|

25~29歳 |

19,192人 |

17万4,000円 |

|

30~34歳 |

9,541人 |

26万4,000円 |

|

35~39歳 |

5,823人 |

48万円 |

|

40~44歳 |

5,018人 |

64万7,000円 |

|

45~49歳 |

4,955人 |

77万8,000円 |

|

50~54歳 |

4,578人 |

94万6,000円 |

| 55~59歳 | 4,467人 |

186万7,000円 |

?????

ということで他の資料を調べてみました。

教員の退職金は計算する式がベスト

地方公務員の退職手当制度について(総務省)によると、以下の式で計算できるそうです。

退職手当の基本の計算方法はこれ

退職手当額 = 基本額 + 調整額

基本額 = 退職日給料月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率

調整額= 調整月額のうちその額が多いものから 60 月分の額を合計した額

ほうほう。これなら当てはめ計算するだけなのでやってみよう!

ということで私の退職金と照らし合わせてみました。

じゃん。

私の給料の月額は293,592円、調整額はなし。←さりげなく公開。

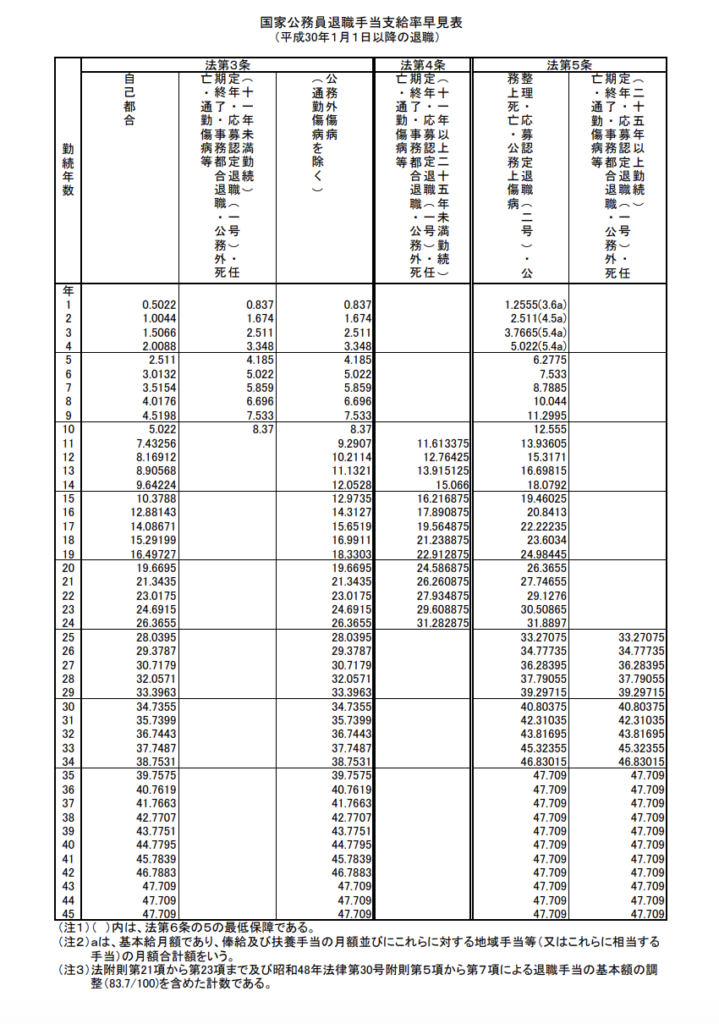

退職理由別・勤続年数別支給率とは

これは一体なんだろうと思って調べてみると、こんなものがあるんですね。

国家公務員退職手当支給率早見表(内閣人事局)

この早見表の見方ですが、まずは自分がどんな退職をしているかを見ます。

定年間際の5年間くらい、「早めに退職しませんか?」というのは勧奨退職といって、「自己都合」の退職とは異なりますが、よほどのことがない限り、定年前に辞めるのは「自己都合」になります。

うつ病で退職せざるを得ないものも「自己都合」です。

休職期間は期間を半分として計算する

勤続年数は、私の場合、

- 関東で4年間勤務

- 間を空けることなく地元で4年2ヶ月勤務(病気休暇はここに含む)

- 休職1年7ヶ月

合計9年9ヶ月、教員として在職していました。

退職金は勤続年数で決まるのですが、休職期間は半分の勤務年数として計算するので、

8年2ヶ月勤続+休職期間1年7ヶ月÷2

=8年2ヶ月勤続+9.5ヶ月

=8年11.5ヶ月が私の勤続年数になります。

勤続年数が出たところで年数を早見表で見ます。

どうやら私の場合は退職金の明細書の支給率が4.0176となっているので、○ヶ月は切り捨てみたいですね。

私の退職金の答え合わせ

計算式のおさらいです。

退職手当額 = 基本額 + 調整額

基本額 = 退職日給料月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率

調整額= 調整月額のうちその額が多いものから 60 月分の額を合計した額

私の場合は調整額がないので、

退職手当額 = 退職日給料月額 × 退職理由別・勤続年数別支給率

=293,592×4.0176

=1,179,535.22

の退職金の明細書を見ると、1円単位までぴったりです。

教員の退職金は計算式と早見表で見るのが良さそう

上記の計算式と早見表と平均給料月額第2 統計表I 一般職関係 第4表~第9表の4 68p(総務省)を使うと、おおよその退職金が分かります。

大卒、小中学校教諭、60歳での定年退職かそれ以前に自己都合で退職する場合で計算してみました。

|

年齢 |

計算式 |

おおよその退職金 |

|

25歳(自己都合) |

230,715×1.5066 |

34万7595円 |

|

30歳(自己都合) |

290,632×4.0176 |

116万7643円 |

|

35歳(自己都合) |

331,572×8.90568 |

295万2874円 |

|

40歳(自己都合) |

374,822×15.29199 |

573万1774円 |

|

45歳(自己都合) |

403,105×24.6915 |

995万3267円 |

|

50歳(自己都合) |

420,356×32.0571 |

1347万5394円 |

|

55歳(自己都合) |

431,193×37.7487 |

1627万6975円 |

|

60歳(定年) |

438,988×47.709 |

2094万3678円 |

ん?定年の退職金が1番初めに書いた金額より低くなってしまいました。

資料との母数が少し違うからかなと思います。

でも、定年の退職金は2000万は超えますね。

年齢と給料、年齢と支給率はそれぞれ比例しているので、年齢が上がれば上がるほど、退職金は多くもらえるようになっています。

例えば、35歳で教員になり、定年退職した場合ではもちろん退職金は異なります。

上の表はあくまで一つの例なので、具体的に自分の数字で計算式、早見表を使ってするのが1番ですね。

私自身の退職金は、1番初めに載せた第2 統計表I 一般職関係 第4表~第9表の4(総務省)の資料とは全然金額が違いました。

実際に教員を退職して退職金をもらった私が、計算式でするとぴったり合ったので、教員の退職金や計算式と早見表でするのが確実だと思います。

教員の退職金はいくら?まとめ

- 教員で大卒から定年まで勤めると退職金は2000万は超える

- 自己都合退職も定年退職も計算式、早見表で算出できる

- 休職期間がある場合はその期間は半分の期間で計算する

ぜひ最新の給与明細を手元に持ってきて、今現在退職した場合の退職金を計算してみてください。