うつ病などで休職し、

「そろそろ復帰しよう思うけど、どのようにして復帰するんだろう?」

「いきなり元の業務量をこなせるか心配、慣らし勤務みたいなのはあるのかな?」

と今まで休んでいた分、仕事に復帰することを考えると、不安がよりいっそう増してきます。

どのように復帰するかわかっていれば、安心して順調に仕事ができる可能性も高まります。

この記事では、「教員が休職から復帰するにはどんなことをするのか」「教員の復帰の事情」を書いていきます。

もくじ

まずは休職から復帰「したい」気持ちがあるかどうか

ステップとして1番初めは「復帰したい気持ちがあるかどうか」です。

ここを見落としてはいけません。

教員をしている人は真面目な方も多いので、仕事に復帰「しなければいけない」と考えている人も多いです。

この「復帰したい」と「復帰しなければいけない」を見誤ってはいけないんですね。

お金のことが心配で無理に復帰したり、休職していると周りからの視線が痛いという気持ちから「復帰しなければいけない」と考える人は多いです。

そうではなく純粋に「仕事がしたい」「復帰したい」と思えるようになって初めてスタートラインに立てます。

休職期間中に復職プログラムを実施する

教員がうつなどで休職すると、復帰するには、復職プログラムを受けてから復帰するのが一般的です。

復職プログラムとは慣らし勤務みたいなものです。

1-1-11 復職支援プログラムの概要(教育職員)(これ以降もこの資料を参照)見ると、復職プログラムを必ず受けなくてはいけない自治体は少ないのですが、受けるのが普通ルートです。

私の自治体も必ずでは書かれていませんが、復職プログラムの話は校長からされました。

復職プログラムを行う場所

復職プログラムはうつになった職場で行われることが約9割で、67自治体のうち59自治体が「所属する勤務校で」との記載があります。

はじめは通勤練習だけだったり、ある意味慣れた職場ですから、そこでするというのも分からなくはないです。

ただ、はじめからうつになった職場に行く、職場の人に会うのは私は抵抗あるなぁと感じます。

はじめは病院や関連施設から慣れていって後半が学校で行うという自治体はたったの5自治体だけです。

復職プログラムの内容

1番気になるのは、復職プログラムでどのようなことをするのかですね。

例えば、所属する勤務校で復職プログラムを実施する東京都では

- 第1段階(職場の雰囲気に慣れる):週3日、半日程度。 文書作成補助、パソコン練習、図書管理・整理等

- 第2段階(教職を視野に入れる):週4~5日、半日程度 以上。分掌補助、指導案作成、授業参観、給食・清掃指 導等

- 第3段階(教壇に立つ):週5日、ほぼ全日。授業参観、 給食・清掃指導、担当教科の指導、管理職の指導下での授業実施等

↑この内容を3ヶ月間で行っていきます。

一方、病院や関連施設から学校へと復帰プログラムの場所を変える堺市では、

- 専門医療機関における復職に向けたトレーニング(集団精神療法、模擬授業、各種グループワーク等)

場所:近畿中央病院

期間:3ヶ月 - 試し出勤(通勤練習・教材研究・資料収集等準備、職員会議への参加等)

場所:現任校

期間:4ヶ月

という感じです。

最終的には、復職プログラム実施中にフルタイムで働けるようになって、1人で授業ができるようになるところを目指します。

自治体によって、内容、場所、期間も異なりますので、ご自身の自治体を確認してみるのが1番ですね。

復帰できるかどうかの審査がある

復帰プログラムを学校でする場合は、それを見守る教諭がつきます。

そして、1人で授業ができるようになると、最終的には校長、教育委員会に授業を見てもらい、医師の許可が下りれば、無事に復帰ということになります。

ほとんどの自治体で、複数(主治医、産業医など)の医師の許可が必要と書いてあります。

復職するのにたくさんの人に見られ、許可が下りないといけません。

けっこうしんどいですね…

休職から復帰後の配慮はあるとなしは半々

無事に復職ができて、そのあとの人事的配慮や環境の配慮があるかどうかというと半々です。

復職プログラムでOKサインが出てしまっていたら、そのあとは特に配慮しませんというのも分からなくもないですが、やっぱり一度メンタルをやってしまうと不安はつきものですよね…。

復帰プログラムをして復帰できないと思ったら休職を続けてもいい

「復帰したいと思って復帰プログラムに参加してみたものの、やはりしんどい」ということもありえます。

休んでいた人が週に数回でも働きに行くことはやはり大きなストレスがかかるものです。

そんな時は、無理せずに休みましょう。

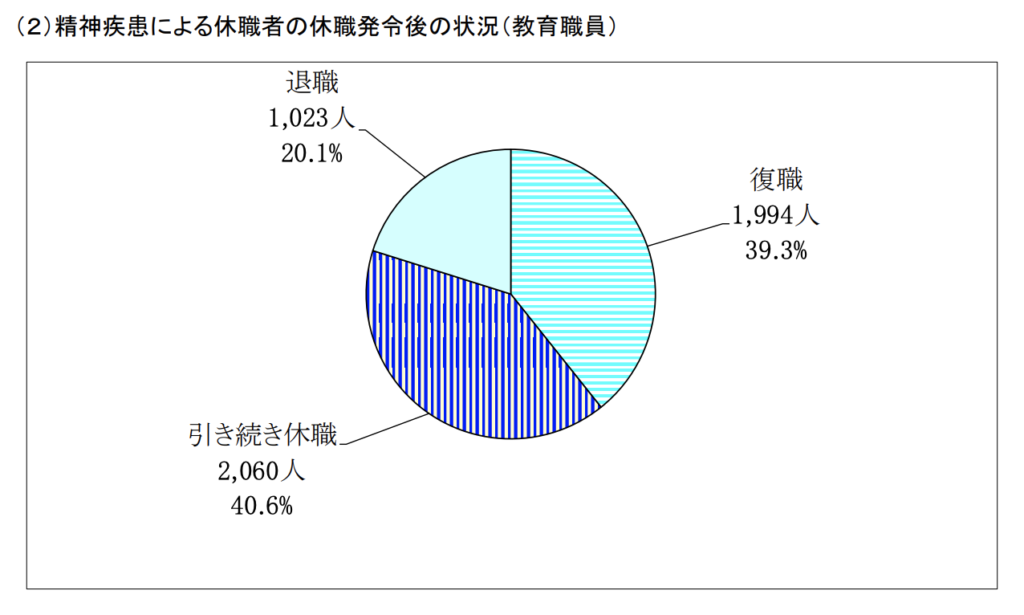

1-1-8 精神疾患による休職者の状況(教育職員) で、平成29年度中もしくは平成28年度以前に休職し始めた教員で、平成30年4月1日時点の状況です。

4割が復職に成功はしていますが、休職し続ける人が4割、退職が2割です。

なので、復帰しようと思うだけですごいなと退職を選んだ私は思います。

復帰プログラムを休んでしまっても、違う日に行けることができれば、それはそれでOKですし、復帰プログラム自体を中断することも可能です。

中断してしまってもできなかった自分を責める必要はありません。

まだ休まなくてはいけない証拠ですし、焦って復帰してもいいことはありません。

ゆっくり休んで、また復帰できそうなら、復帰を考えましょう。

教員が休職から復帰する方法まとめ

- まず復帰したい気持ちがあるか確認する(焦ってはダメ)

- 復帰前の休職中に2~3ヶ月復帰プログラムを実施する場合がほとんど

- 復帰プログラムを経て、教育委員会や医師に認められたら復帰することができる

- 復帰後に特に配慮がない場合もあるので、心得ておく

- 復職プログラム中に無理だと思ったら中断することも可能

復帰することも大事ですかもしれませんが、1番大事なことはうつを治療すること

→仕事に復帰するよりうつを治療することを最優先しなければいけない理由

みほといいます。

みほといいます。

勉強になります

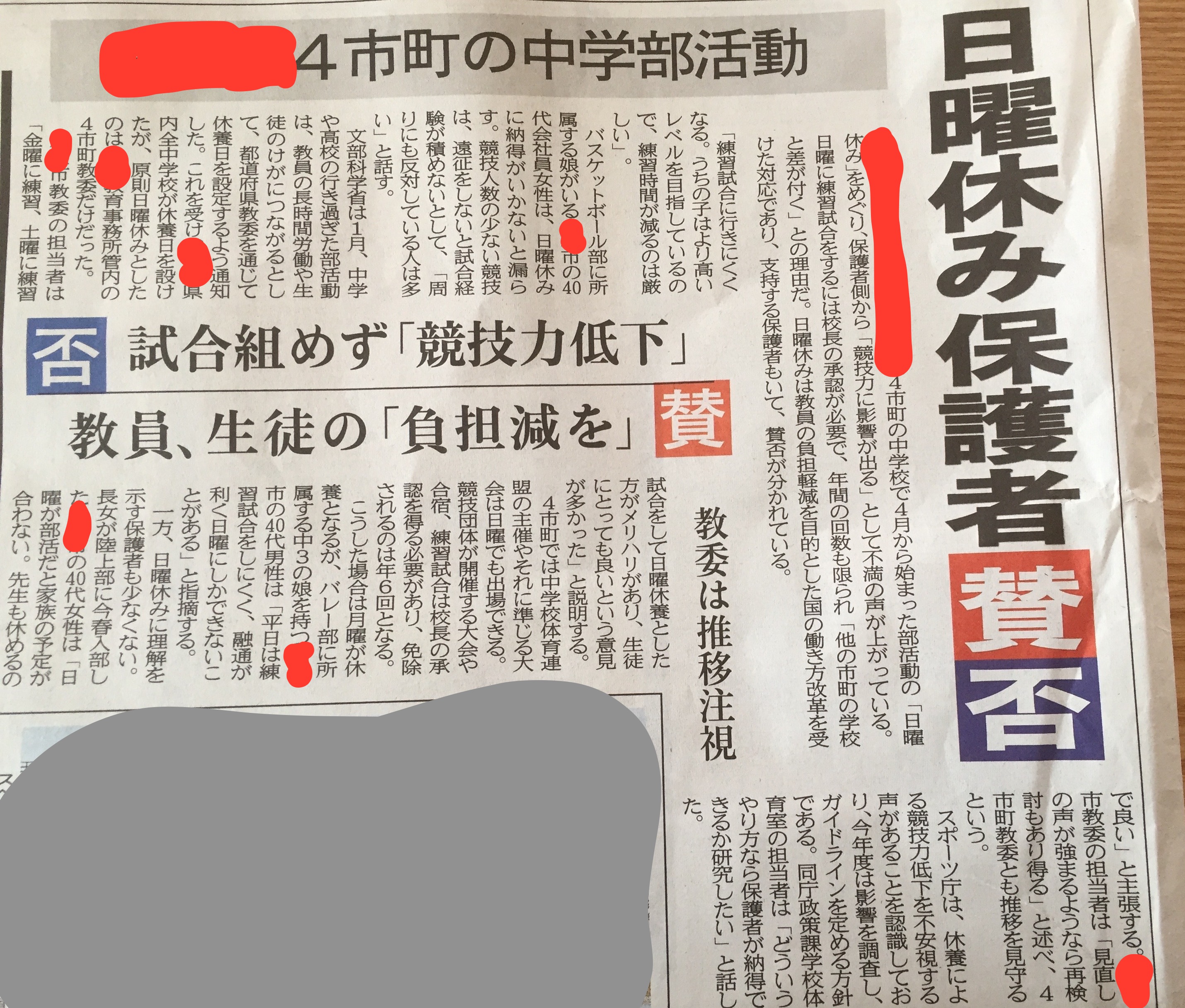

学校、そして特に中学校は閉鎖的で排他的過ぎますよね。

顕著なのは保護者が職員室に来たら、揃っていい顔するのに、業者さんとか庁務士さんには目も合わせない教師もいます。

今回、プログラムのことを記事にしていただいて、私が知らなかったことを学ぶことができました。

私が知らなかった人の気持ちを知ることができました。

私たち教師はあらゆる人々の特性や思いをしるべきです。

あらゆる人々の痛みや悲しみや苦しみを知るべきです。

しかし、忙しさにかまけて、無意識に記憶の耳をふさいでしまっています。

みほ先生はきっと言いづらいことも、言いたくないことも、思い出したくないことも、オープンにして、これ以上同じ苦しみを誰かに与えたくないという使命感があるやさしい方なのではないかと思います。

私のコメントがみほ先生の励みや喜びに変わるなら幸いです

(プレッシャーかけていたり、ハードルを上げていたりしたらすみません)

温かいコメントありがとうございます。

自分の経験が苦しんでいる誰かの役に立てれば、自分が苦しんだ意味があるかなと思います。

ありがとうございます。